「令和7年施行 改正建築基準法対応 木造軸組構法住宅の許容応力度設計(2025年版)セミナー」に行ってきました。

これは、注目されている木造建築の構造計算の許容応力度計算の改正の説明会です。

許容応力度計算は、一般的に「グレー本」と呼ばれる本があり、それを参考に計算を進めています。今までは、2017年版が最新だったのですが、2025年に建築基準法が大きく変わったために、許容応力度計算のグレー本も改訂されました。どのようなところが変わったのかの説明会です。

会場は新木場駅近くにある「木材会館」。とってもこだわって作ったのがわかる建物でした。

許容応力度計算とは?

基本的に、木造の構造計算といえば許容応力度計算の事を指します。この辺りもハッキリと言われるようになったのは最近です。

一般的に木造建築物は、耐力壁の量と配置を元に建物が強いのかどうかを決めています。建築基準法でもその点が最低限として定められています。

それだけではなくて、品格法の上では等級が出てきて、等級1〜3まであり、等級3が一番強い建物となっています。耐震等級3の場合、耐力壁という強い壁が基準法の建物の1.5倍くらいの量になります。

今回の許容応力度計算は、それの上を行く計算になります。

どのような事をしているのかといえば、柱、梁の1本単位で、どのくらいの荷重がかかっていて、どのように歪むのかを計算をして、安全性を確かめる方法です。

覚えるのもなかなか大変です。少しでも知識をしっかりと得られるように、毎週火曜日は構造塾の「グレー本解説」に出席して、常に学んでいるくらいです。

ずっと学んでいても、新たな気づきがちょこちょこ出てきます。

「木造というと構造もシンプルだし、鉄骨などに比べると簡単でしょう」

と思われる方も多いかと思います。

しかし、実際にはそうではありません。ある意味自由に作れる木造は鉄骨などよりも木の組み方が複雑で、より難しい構造になっています。

また、木造という自由な作り方を実現するためにも、色々な計算があります。それらを知り、使えるようになればなるほど様々な家づくりを行うことができるようになります。

そのためにも、今回の説明会には注目をしていました。

変更点は、それほどありませんでした

令和7年施行 改正建築基準法対応 木造軸組構法住宅の許容応力度設計(2025年版)セミナーでの説明会は、3時間半ほど。

変更などについては大きな点はなかったようです。

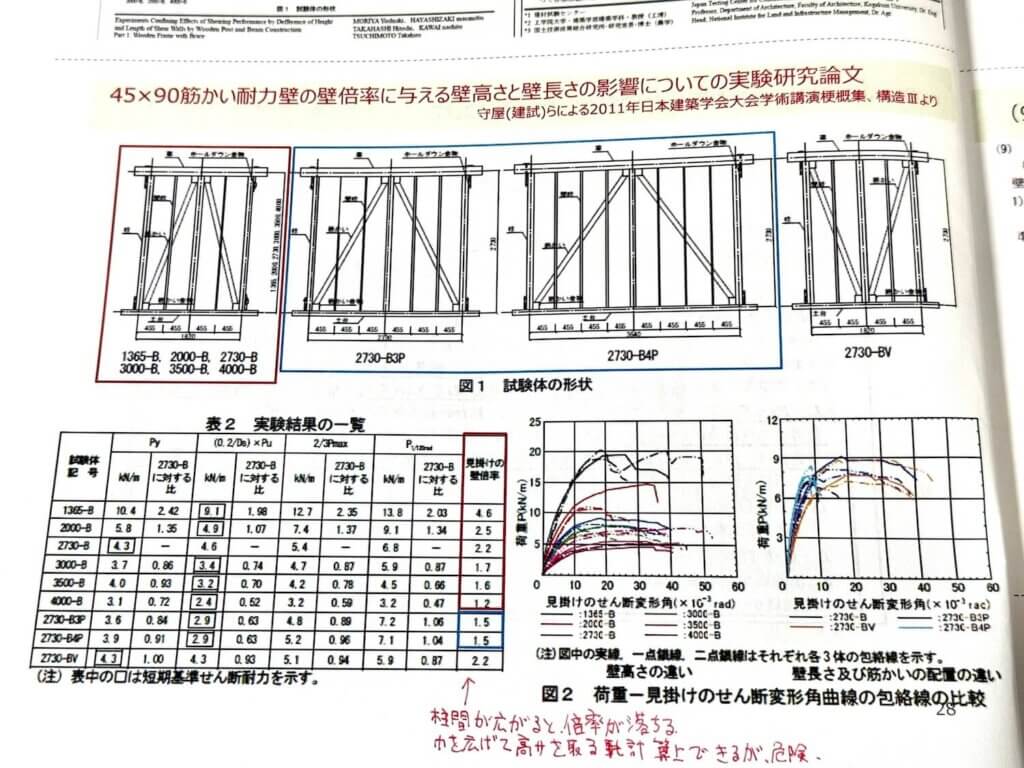

どちらかというと、内容がより厳格化したと思います。特に、筋交や面材耐力壁を利用したときの開口や補強などが注目されていました。

特に耐力壁は、今まで疑問だった内容について、明確にしてきたように感じました。実際にお家の設計をするときの考えについて、大きな間違いが無かったと安心することができました。

自社で行うことの大切さ

実際の許容応力度計算ですが、自社でやっているところはほとんどありません。では、どうしているかというと、外部に依頼しているのです。外部とは、設計事務所であったりプレカット屋さんであったり。

実際に、私自身が許容応力度計算セミナーの講師手伝いに行きますが、設計事務所の方が工務店から依頼を受けるために教わりにきている事は珍しく無いのです。

許容応力度計算を行う事は、それだけ大変な作業なのです。

しかしながら、メリットもあります。

それは、構造を自由に設計できる事です。特に、基礎を工夫できるのが良いですね。

木造部分を作るのはそれほど難しく無いのですが、手間がかかるのが基礎です。ここを工夫しないで設計してしまうと、費用が一気にかかる構造になってしまいます。

今、私が行なっている構造計算は、基礎に仮想地中梁を採用しているので、すっきりと収まっています。

また、実際にどのように力が加わって、どのように力が流れているのかがわかるようになります。これも大切ですね。

強い梁が必要なところにはより強い梁を、荷重のかからない梁はほどほどに、荷重がかからない柱は抜いて基礎をシンプルにする、などなどのテクニックが使えるようになります。

梁を選ぶ場合、多くの会社はスパン表という基準の一覧表を元に梁を選んでいるだけなのです。無駄もあったと思いますし、不足していたところもあるでしょう。

許容応力度計算では梁の1本単位で計算するので、より現実に即した部材を選ぶことができます。家の強度も、より強くなるのです。

当社エスホームでは、構造以外にも必要な計算はほとんど社内で行なっています。例えば、断熱性能の計算です。これも社外に計算依頼している会社が多いのです。

自社で断熱計算をすることで、お家に合った断熱材を求めることができます。

空調設計もその一つです。お家に合ったエアコンの性能などを計算して求め、全館空調システムにも対応できるようにしています。

この、構造・断熱・設備の計算を達成したことで、ほぼほぼ家づくりで必要な計算はできるようになったのでは無いかと思っております。

もし、お家をつくる際に構造や断熱等が気になった場合、どのように計算して求めているのか、自社で行なっているのか、外部なのかをよく聞いてみてください。

その会社の家づくりへの思いがわかりますよ。