Contents

「旧荒谷邸」と言ってもわかる方はほとんどいないでしょう。

私もよく覚えていなくて、見ているうちに何年か前に住宅の専門誌で掲載された事を思い出しました。

建てられたのは1979年。

46歳になります。

思ったよりも新しいですね。そうなんです。50年以上も前のお家は、断熱材も入っていないお家なのです。

場所は北海道札幌。

北海道大学の荒谷先生が、住宅に抜けている「断熱」の考えを取り入れて作ったのがこのお家です。

下の写真が旧荒谷邸ですが、1階部分は雪に埋もれて見えません。。

2世帯100坪の家

写真だと分かりにくいですが、建物面積は100坪あります。

というのも、真ん中を左右に分けた2世帯住宅なのです。

玄関は一ヶ所。

キッチンなどは左右に分かれています。

下の写真奥で雪かきをしているのが、今の家主でもあるタギさん。

家主のダギさんはイラン人で、日本に建築意匠を学びにきたのですが断熱とかに興味を持ち学んだそうです。

イランというと熱い砂漠のような地域をイメージしますが、標高6000m級の山もあり寒冷地も少なくないのだとか。

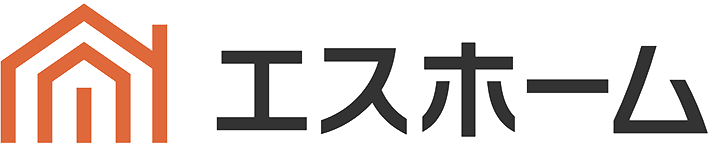

玄関では雪を中に入れる!

玄関ドアは2重になっています。片方は外開きで、片方は内開き。玄関ドアでこの方法は思いつきませんでした。

海外の玄関ドアは内開きなので、その納まりを応用すれば難しくないのかもしれませんね。

玄関ホールは、少し広めになっています。これは、中に入った後で雪を落とすためなのだそうです。ドアを開けっぱなしにしなくて良いので、熱が逃げにくくなります。

また、屋内に入った雪は加湿の役目も果たしてくれるので、中に雪を入れるのは悪くないのだそうです。こちらの考えだと雪を外で落としてから入りたくなりますが、その観点から違うのです。

日射遮蔽も考えて!

寒い冬に日射取得をたくさん得るために窓は大きくとってありますが、夏の暑さに耐えられるように日射遮蔽の工夫もしてあります。

雪が積もった時に落ちないように、ワイヤーで吊ってありますね。

窓の上にガラリが付いているのが分かります。このガラリは、パッシブ換気を実現するための物です。

パッシブ換気とは、空気の温度差を利用して自然に空気の入れ替えをしてくれる方法です。

寒冷地ならではですね。

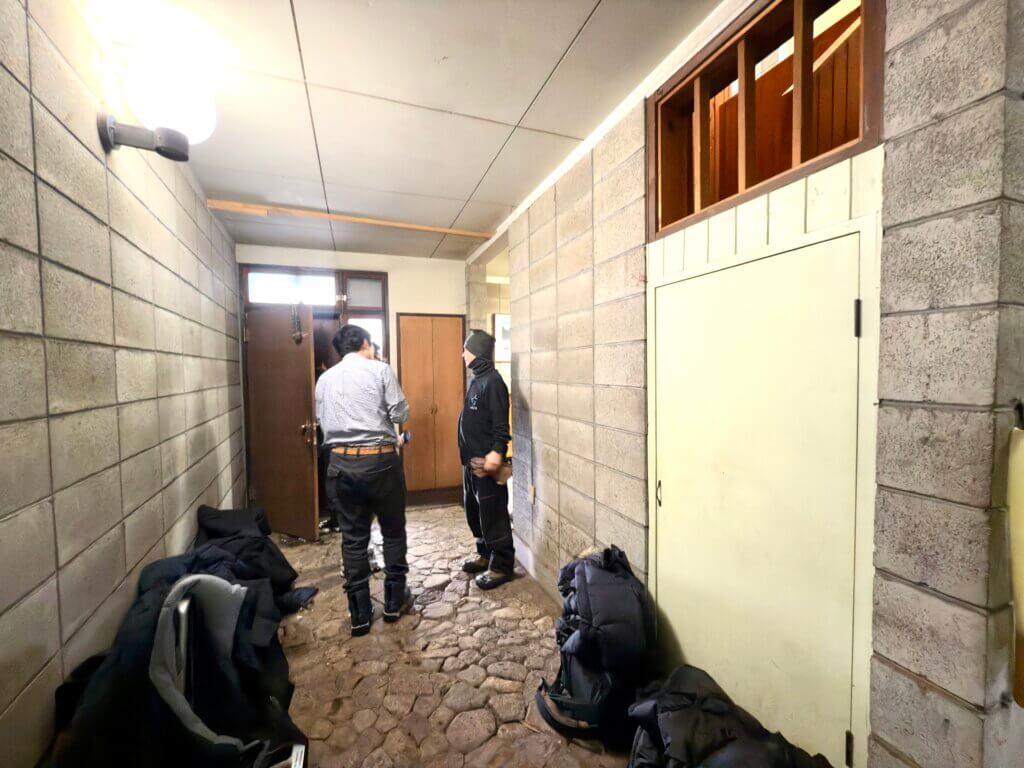

ボイラーは、地下に!

ボイラーは、お家の真ん中にの地下にあります。3階建てのような作りです。

ここで作られた熱が、お家の真ん中から東西に行き、またここに戻ってきます。それでお家の中が快適に保たれています。

下の写真の階段部分が、お家の真ん中にある暖房用煙突になります。

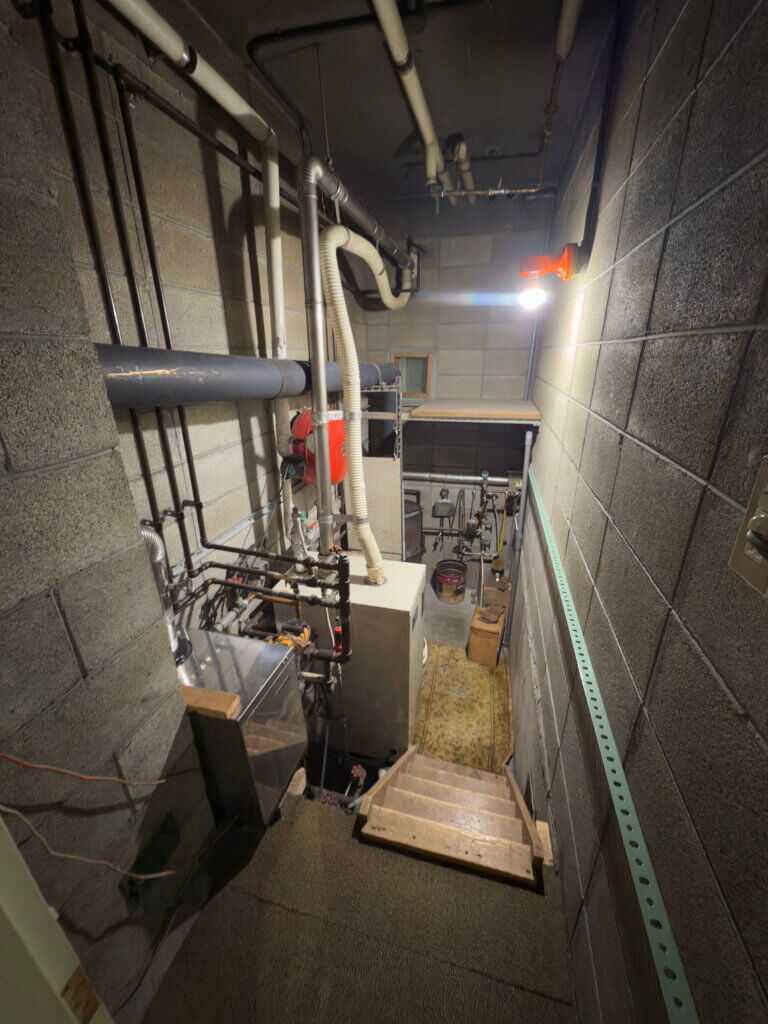

ドアの上には通気用の開口を!

下の写真を見てください。ドアの上が空いていますね。まるでどこかのトイレみたい。

実はこのドア上の開口は家中に熱を行き渡らせるためにとっても大切なのです。

私も最近知ったのですが、約50年前には採用されていたのですね。

温度差で空気を動かす場合、開口の上と下で空気が動きます。この上と下が出来るだけ離れていた方が良いのです。例えば、下は床、上は天井など。

プライバシーが、と思うかもしれませんが建具を工夫して作ると良いですよ。

LDKは気持ちの良い吹き抜け

LDKは、気持ちの良い吹き抜けになっていました。

基本的に内部はブロックでできているので、蓄熱もありそうです。

ロフトからの眺めも良かったですよ。

お家の熱を動かす通風口

上の写真を見ると、左上の壁に穴が空いているのが分かりますでしょうか。

こちらの写真を見ていただくとより分かりやすいと思います。

各居室の上の方が、東西につながっているのです。それも大きな穴が空いているようです。これは決して手抜きではなく、大量の空気を自然の温度差で動かすために必要なのです。出来るだけ大きい方が空気の抵抗がなくなり、より快適な温度差の少ないお家になります。

下の写真のドアは、上の部分が開けたり閉めたりできるようになっています。

ちなみに、床や壁の表面温度をサーモカメラで見たのですが、22℃〜23℃に保たれていました。

窓はトリプルガラス!

窓は、なんとトリプルガラスです!

写真では分かりにくいかと思いますが、ガラスは3枚入っています。と言っても、最近利用されているトリプルガラスとは構造が違います。

特に一番外側のガラスと二番目のガラスの内側下には板金がされているそうです。結露した時に水を流して窓枠を腐らせないようにするための工夫なのだとか。

屋内用防湿シートも採用!

今では付けないと検査も通らない屋内側の防湿シート。このお家ではしっかりと採用されています。

下の写真で指で触っているのがそれです。

この頃は、住宅用の防湿シートなどありませんので農業で使われていた厚手のビニールシートを採用したそうです。

50年経ちますが、今でも問題無いと話してくれました。

修理は自分で!

建物も古くなってきたので、流石に修理も必要になってきます。それらの修理はご自身でされているのだとか。

伝説のお家を引き継いだのは良いですが、保持するのは大変そうですね。

実際に住んでいると、私にはわからないご苦労もたくさんあるでしょう。

それでもこのお家に住み続けてくださることには、快適なお家づくりを学んでいる私としては感謝しかありません。

現在の家主であるダニーさんがとっても詳しく、楽しく説明してくださりました。

ありがとうございました。

50年前のお家ですが、今のお家に採用されている技術の大元がここで開発されていると考えると、感慨深いです。